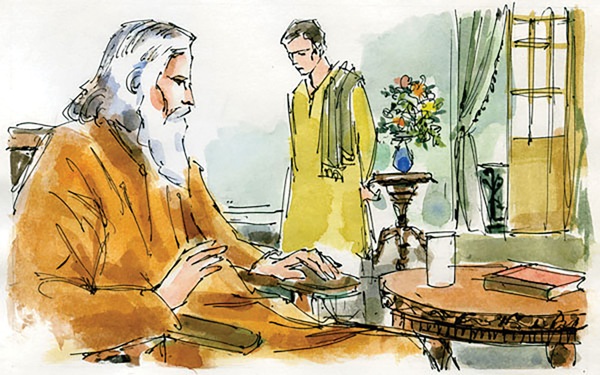

১৯৯৩ সাল। আহাদ ভাইয়ের বোন ও দুলাভাই বনানীর ড. সালাহউদ্দিন ও অধ্যক্ষ হামিদা খাতুনের বাসায় শান্ত নিমগ্ন এক পরিবেশে তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। দুপুরের খাওয়ার পাট শেষ হয়েছে মাত্র। বাইরে ঝির ঝির বৃষ্টি। আকাশে আলো-আঁধারের অনবদ্য লুকোচুরি। আত্মনিমগ্ন আহাদ ভাই তাকিয়ে আছেন শূন্যে। কিডনির জটিলতার জন্য দু’পায়ে পানি জমেছে বেশ খানিকটা। কিন্তু চেহারায় অসুস্থতার চিহ্ন নেই এতটুকু। নেই দীর্ঘ পথ যাত্রার ক্লান্তি। সারা অবয়বে প্রশান্তি জড়ানো আভিজাত্য। সৎ ও সুন্দরের সাধনায় নিমগ্ন এক ধ্যানী তপস্বী যেন।

শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে খুব কাছে থেকে দেখার হীরককুচিসম দুর্লভ টুকরো টুকরো স্মৃতির বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বারেবারেই আনমনা হয়ে পড়ছিলেন।

মেলে ধরলেন স্মৃতির ঝাঁপি:

১৯৩৮ সালের জুলাই মাস। সেদিন আমি শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে ট্রেনে উঠে বসলাম। বোলপুর স্টেশনে নেমে শান্তিনিকেতনের নিজস্ব বাসে করে শান্তিনিকেতনে এলাম।

দু’একটি ট্যাক্সি ব্যতীত তখন আর অন্য কোন যানবাহন ছিল না। সাইকেল রিক্সার প্রচলন তখনও হয়নি। সাধারণ মানুষ সাইকেলেই যাতায়াত করেন। শান্তিনিকেতনে আমাকে যে বাড়িতে থাকতে দেওয়া হল সেই বাড়িটির নাম পান্থনিবাস। খাবার ঘণ্টা পড়লে সন্ধ্যায় রাতের খাবার খেয়ে নিলাম। দূর থেকে ভেসে এল মিলিত কণ্ঠের চমৎকার এক সুর। মনের মধ্যে তা গেঁথে গেল নিমেষেই।

বেশ কিছুদিন পর সংগীত ক্লাসে শান্তিদার সেই একই সুর শুনে নতুন করে আবার প্রাণে দোলা দিল। শান্তিনিকেতনের প্রথম দিনের সেই বিষণœ সন্ধ্যায় সুরেলা সেই গান আজও আমায় তেমনি উতলা করে। পরের দিন সকালবেলা সোনালি রোদ্দুরে বুক ডুবিয়ে ঘুরে ঘুরে আমার প্রিয় শান্তিনিকেতনকে দেখলাম। বিরাট একটি মাঠ, মাঝখানে তার পাকা মেঝে, খড়ের চাল ছাওয়া একটি বাড়ি, তার উল্টোদিকে খড়ের ছাওয়া লম্বা একটি ঘর, টেরাকাটা আঁকা। এটিই কলাভবন হোস্টেল। এখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা হল। কলাভবন মিউজিয়ামের কাছেই। সারি সারি ইউক্যালিপটাস গাছ। আর তার ঠিক মাঝে এক অপূর্ব ভাস্কর্য। একটি নারী মূর্তি। যা চোখ বুজলে আজও আমি দেখতে পাই। এই মূর্তিটি, যার নামকরণ করা হয়েছিল সুজাতাÑযেটি সেদিনের সেই ভাললাগার ভা-ারকে আরও সমৃদ্ধ করেছিল। পরে জেনেছিলাম এটি কিংকরদার তৈরি।

আমার শান্তিনিকেতনে যাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই তৈরি হয়ে গেল সংগীতভবন উত্তরায়ণ ও চিনাভবনের কাছাকাছি জায়গাতে। তখন সংগীতভবনে আমরা কয়েকজনমাত্র ছাত্র-ছাত্রী। বিদেশীও ছিল দু’তিনজন। আজকের প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (মোহর) তখন উঁচু ক্লাসের ছাত্রী-উচ্চাঙ্গসংগীতের তালিম নিতে সংগীতভবনে আসতেন। সেখানেই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। ধীরে ধীরে সেই হৃদ্যতা অনেক গভীর ও ফলপ্রসূ হয়েছিল এবং এখনও অটুট আছে। ইতোমধ্যে আমার সঙ্গে সকলের মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। শান্তিদা, শৈলজারঞ্জন মজুমদার সকলেই আমাকে খুব ¯েœহ ও সহযোগিতা করতেন। বড় বড় সাহিত্য সভা বা সংগীতানুষ্ঠানে আমার গান গাওয়ার ডাক পড়লে শান্তিদা হাসিমুখে এ¯্রাজখানা হাতে নিয়ে বসতেন। এই যে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া এ সবের কারণেই বোধহয় আমরা প্রত্যেকেই এতটা পথ পেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম।

শান্তিনিকেতনের প্রার্থনার ঘরটি ছিল কাচ দিয়ে আবৃত। ঘরটির নাম মন্দির। সেই মন্দিরে প্রার্থনার ধরনটিও ছিল অভিনব, কিছুটা চমকপ্রদও বটে। কখনও প্রকৃতিকে নিয়ে, কখনও আশ্রমকে নিয়ে, আবার কখনও প্রার্থনা হত ¯্রষ্টাকে নিয়ে। সবশেষে থাকত একটি গান। প্রার্থনার এই অপূর্ব ধরনটিতে আমি এক ধরনের পুলক অনুভব করতাম। আমার শান্তিনিকেতনে যাওয়ার ছয় মাসের মধ্যেই এল প্রখর গ্রীষ্ম। সেই তাপদগ্ধ দুপুরে সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের পাতা কুড়ানোর সময় বাজানো বাঁশির মধুর সুর আজও আমায় ব্যাকুল করে। গ্রীষ্মের পর ঝম ঝম বর্ষা এল। সারা শন্তিনিকেতন বর্ষামঙ্গল উৎসবের আয়োজনে মুখর। প্রতিদিন পুরোদমে রিহার্সেল চলছে। একদিন রিহার্সেল দেখতে এলেন কবিগুরুর নাতনী। প্রায় আমারই বয়সীÑনন্দিতা। যিনি বুড়িদি নামে সকলের কাছে পরিচিতি। এরপরের দিনগুলো আমার কাছে সবচেয়ে আনন্দের। শ্যামা, তাসের দেশ, চ-ালিকা ইত্যাদি নৃত্যনাট্যগুলো কলকাতায় মঞ্চস্থ হবে বলে প্রায় প্রতিদিনই রিহার্সেল চলছে। উত্তরায়ণে এই দিনগুলোতে আমি প্রতিদিনই কয়েক ঘণ্টা করে কবিগুরুকে খুব কাছ থেকে দেখতে পেতাম। সেই দিনগুলোর ব্যাকুলতার শিহরন আজও অনুভব করি। প্রথমে শান্তিদা আসতেন। তারপর আসতেন কবিগুরু এবং যতক্ষণ রিহার্সেল চলত ঠায় বসে থাকতেন, ভুল হলে বা কোন কিছু বদলাতে চাইলে শান্তিদাকে ডেকে পরামর্শ দিতেন। রিহার্সেল ভাল হলে এক ধরনের চঞ্চলতা তাঁর মধ্যে অনুভব করতাম। অপূর্ব ছন্দ, বাণী ও সুরের জন্য তখন শ্যামা নৃত্যনাট্যটি ছিল আমাদের সকলের প্রিয়। কবিগুরুর লেখা এটাই ছিল শেষ নৃত্যনাট্য। দীর্ঘ রিহার্সেল শেষে আমরা যখন খাবারের ঘরের দিকে যেতাম তখন সবার কণ্ঠে থাকত শ্যামার শেষ গানÑক্ষমিতে পারিলাম না যে, ক্ষম হে মম দীনতা। সকলের মধ্যে মোহরের সুরেলা কণ্ঠের তীক্ষèতা সবার মন ছুঁয়ে যেত।

একদিন শ্যামা নৃত্যনাট্য দেখতে এলেন প-িত জওহরলাল নেহরু। কবিগুরুও সঙ্গে ছিলেন। কবিগুরু কথা প্রসঙ্গে জওহরলালকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি কখনও অভিনয় করেছেন? নেহরুজী তেমনি হেসেই উত্তর দিলেনÑহ্যাঁ, একবারই মাত্র, কলেজ জীবনে। একটি নাটকে।

এরপর ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা কলকাতায় গিয়ে কবিগুরুর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে উঠলাম। তখন কলকাতায় খুব ম্যানেনজাইটিস হচ্ছিল। কবিগুরু নাকে সরষের তেল লাগাতে পরামর্শ দিলেন। কারণ, সরষের তেল নাকি ম্যানেনজাইটিস রোগের উত্তম প্রতিষেধক। সবই ছোট ছোট খ- খ- ঘটনা। কিন্তু কি মহিমাময়, কি তাৎপর্যবহ, আজ তা আমি আবদুল আহাদ এই মহিমান্বিত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার মধ্যেদিয়ে এসেছি: একে ধারণ-লালন করার চেষ্টা করেছি। এখানেই আমার আনন্দ, এখানেই আমার সার্থকতা। কলকাতা থেকে যখন ফিরে এলাম তখন প্রকৃতি জুড়ে বসন্তের আনন্দ হোলি। বসন্তোৎসব উদ্যাপনের সাজ সাজ রব শান্তিনিকেতনের চারদিকে। ঘুম ভেঙে গেল ‘আজ বসন্ত জাগ্রত দ্বারে’ গানের সুরে। চিনাভবনে বড় ঘরটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই সময়ে একটি সাহিত্যসভা। কেন জানি সেই সাহিত্যসভাটির কথা আজ খুব মনে পড়ে। সেই ভাষায় গান গেয়েছিলেন আজকের প্রখ্যাত শিল্পী সুচিত্রা মিত্র, তিনি তখন ছিলেন সংগীতভবনের ছাত্রী। সেদিনের সেই গানে গঙ্কজ বাবুর গায়কীর একটা প্রচ- রকমের ছাপ ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই সুচিত্রা মিত্রই হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের বিশেষ গায়কীর অন্যতম সার্থক উত্তরাধিকারী। শান্তিনিকেতনে আমার বিশেষ আকর্ষণের বিষয় ছিল বৈতালিক। লাইব্রেরির সামনে জলখাবার গ্রহণ করার পূর্বে এই বৈতালিক শুরু হত। বৈতালিকের পর শুরু হত ক্লাস। সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ ছিল আমার বিশেষ দিনের বৈতালিকে। কখনও সন্ধ্যায় কখনও ভোরে, কখনও রাতে বৈতালিক হত। আবার জ্যোৎ¯œা রাতে বৈতালিক করতে বের হতাম। কণ্ঠে থাকÑ‘পূর্ণ চাঁদের মায়ায়’ বা পথ দিয়ে কে যায় গানগুলো।

বেশ কয়েক মাসের ব্যবধানে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত হল বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান। সেই বর্ষা ছিল সবার কাছে অত্যন্ত স্মরণীয়, কারণ ইতোপূর্বে কবিগুরু একসঙ্গে এতগুলো বর্ষার গান লেখেননি। এ সময়ে কবিগুরু খুবই উৎফুল্ল ছিলেন। শৈলজাদা প্রতিদিন চুপি চুপি একটি করে রাগ লিখে কবিগুরুর টেবিলে রেখে আসতেন। কবিগুরু পরের দিন সেই গানটি লিখে কপট গাম্ভীর্যে বলতেনÑকি আর একটি বর্ষার গান চাই? এমনিভাবেই লেখা হল অনেকগুলো বর্ষার গান। প্রথম গানটি ছিল ‘ওগো সাঁওতালি ছেলে’। কবিগুরু বর্ষার গান একটু পরিণত বয়সে লেখা শুরু করেন। তাই তাঁর বর্ষার বেশিরভাগ গান এই বয়সে লেখা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবিগুরু বর্ষার গান লিখে গেছেন। সুর ও কথার মধ্য দিয়ে তিনি কত না অভিনব চিত্র এঁকেছেন; কত আনন্দ, সুখ, হৃদয়-বেদনা নিয়ে বর্ষার ডালি সাজিয়েছেন।

উত্তরায়ণের পাশের বিরাট মাঠটিতে বসত পৌষমেলা। বৈতালিক হত অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে। আশ্রম ভরে যেতে নতুন নতুন মুখে। আমরা প্রাণভরে উপভোগ করতাম সেই উপচেপড়া আনন্দ। মনে আছে, সেবারের সেই পৌষমেলা শেষ না হতেই এল কবিগুরুর নাতনী নন্দিনীর বিয়ের দিন। এই নন্দিনী কবিগুরুর পুত্র রথীন্দ্রনাথের পালিত কন্যা। সকাল থেকে সানাইয়ের সুর বাজতে লাগল। উত্তরায়ণ ভরে গেল অতিথি সমাগমে। কবিগুরুর লেখা বিয়ের গান আমরা সমবেতভাবে গাইলামÑকি আনন্দ তখন চারিদিকে। মধ্য রাত পর্যন্ত উত্তরায়ণের সামনের মাঠে ছায়াছবি দেখানো হল।

১৯৪০ সাল, শান্তিনিকেতনের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বছর। কারণ এ বছর বহু বিখ্যাত ব্যক্তির আগমন ঘটেছিল এখানে। যদিও তখন কবি বেশ অসুস্থ ছিলেন। তবুও অতিথিদের বরণ করার জন্য সেই অবস্থায়ও নতুন নতুন গান রচনা করেছেন এবং আমরা তা অন্তর দিয়ে গেয়েছি। ঐ বছর ১৭ ফেব্রুয়ারি গান্ধীজী এলেন শান্তিনিকেতনে। গান্ধীজীর সান্ধ্য উপাসনায় আমরা গান গাইলাম। কবিগুরু চোখ বুজে সেই গান শুনলেন। গান শেষে তার চেহারায় পরিতৃপ্তির ভাব দেখতে পেলাম। পরের দিন গান্ধীজীকে চ-ালিকা দেখানো হল। খুব কাছে থেকে গান্ধীজীকে দেখলাম। শান্তিনিকেতন ও গুরুদেব সম্পর্কে তাঁর ধারণা ও ভালবাসা আমার অনুভবকে পরিপূর্ণ করল। ১৯৪০-এর মার্চ মাস। সে-বারের বসন্তে কবিগুরুকে কেন জানি ভীষণ উতলা-উন্মনা মনে হল। একের পর এক লিখে চলছেন গানÑ‘মম দুঃখের সাধন’, ‘যদি হায় জীবন পূর্ণ’, ‘এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে’, ‘্আজি দখিনও পবনে’ প্রভৃতি। ঋতু বন্দনার মধ্যদিয়ে কি অপূর্ব প্রেম, ভালবাসা, ভাললাগা সব যেন একাকার হয়ে গেল। ডিসেম্বরে যিশুখ্রিস্টের জন্মদিনে কবি লিখলেন আর একটি গানÑ‘একদিন যারা মেরেছিল’, শেষ দিকে লিখলেন-‘ওই মহামানব আসে’ গানটি।

২ অক্টোবর (১৯৪০) আমাদের ছুটি হয়ে গেল। সেই বর্ষায় বর্ষামঙ্গল হল গত বছরের গান দিয়ে। ‘এসো এসো শ্যামছায়া ঘন দিন’-এই গানটি লিখলেন কবিগুরু বর্ষাকে আহ্বান করে। এটি কবির লেখা শেষ বর্ষার গান। এরপর পরই কবি অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন। ছুটির পর আশ্রম খুলল, কিন্তু কারও মনে আনন্দ নেই। কবিকে অস্ত্রোপচারের জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে। কবিগুরুকে নিয়ে যাওয়ার দিন সকালে বৈতালিক হল। উত্তরায়ণের যে কক্ষে কবি অবস্থান করছিলেন ঠিক তার নিচের ঘরে আমরা সকলে সমবেত হয়ে জোরে গান গাওয়া শুরু করলামÑ‘এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিলে দ্বার’। ইতোমধ্যে কবিগুরুকে কখন যে ঘর থেকে বের করে বারান্দায় চেয়ারে হেলান দিয়ে বসানো হয়েছে, তা আমরা খেয়ালই করিনি। কবিকে দেখে আমরা ঘুরে ঘুরে গানটি আবার কয়েকবার গাইলাম। একটু পরেই দেখলাম একটি কালো গাড়িতে করে কবিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কবির অবচেতন মন বোধহয় বুঝতে পেরেছিল এই যাত্রাই তাঁর শেষ যংাত্রা। তিনি ঘুরে ঘুরে তাঁর স্বপ্নের, আকাক্সক্ষার তিল তিল ভালবাসা দিয়ে গড়া শান্তিনিকেতকে দেখছিলেন।

২২ শে শ্রাবণ ১৩৪৮ (৭ আগস্ট ১৯৪১) সাল। প্রচ- হাহাকার তুলে শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর মৃত্যুসংবাদ এল। পরেরদিন এল পিতলের কলস ভরে তার দেহভস্ম। একবুক শোক ও শূন্যতা নিয়ে সেই ভস্ম সামনে রেখে আমরা গাইলাম ডাকঘর নাটকের জন্য কবিগুরুর লেখা গান-

‘সম্মুখে শান্তি পারাবার’।

* পুনমুদ্রণ, ভারত বিচিত্রা