রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্ম ও চিন্তা দিয়ে বাঙালি সমাজকে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। তারও আগে বলতে গেলে রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তা, কর্ম, উদ্যম ও বিচক্ষণতায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে আধুনিকতার দরজা ‘দরাজ’ খুলে যায়। আসলেই কী তা সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের ইতিহাস বা বাঙালির ইতিহাস বললে উচিত শব্দ প্রয়োগ হবে? না, হবে না। কারণ ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পাওয়ার সময়ে বাংলার মুসলমান সমাজে একজনও আধুনিক লেখকের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েনি। আর এ কারণে আমরা বাংলার রেনেসাঁ বা জাগরণ নিয়ে বির্তকের অবকাশ আছে। প্রচলিত আছে, উনিশ শতকের বাংলায় এ জাগরণ শুধুমাত্র হিন্দু সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলিম সমাজে এর প্রভাব পড়ে আরো অনেক পরে। এ কথার পিছনে যথেষ্ট কারণও আছে। তৎকালীন যেসব সাময়িকী প্রকাশ হত তার প্রায় সবগুলোই প্রকাশ করছিলেন হিন্দু প্রকাশক, সম্পাদকগণ। এর কারণ অবশ্য কোন সাম্প্রদায়িক মনেবৃত্তি নয়। কারণ, তখন মুসলমানগণ তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল।

তৎকালীন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে নিষ্প্রভ, দারিদ্র মুসলমান সমাজ বৃহত্তর অংশ হলেও তারা ছিল অবহেলিত, সাহিত্য- সংস্কৃতিতে পশ্চাৎপদ। শিক্ষিত সমাজের পাঠযোগ্য কোন রচনা বা গ্রন্থ তাদের ছিল না। তার কারণ প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐতিহ্যের ধারক ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যশ্রেণির শিক্ষিত হিন্দুরা তখন অর্থাৎ ঊনিশ শতকের শেষ পাদে বিপুল সংখ্যায় দেশের অর্থ, সম্পদ, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, প্রশাসন প্রভৃতির ধারক ও বাহক ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ ভূখ-ের দেওয়ানি পেয়েই এদের মাধ্যমে রাজস্ব-প্রশাসন চালাতে থাকে। এ কারণে প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে ইংরেজিকে তারা শিখে নেয়। আর মুসলমানরা ইংরেজ ও ইংরেজিকে বিধর্মী বলে কখনোই সহজভাবে নিতে পারেনি। আর বাংলাকে হিন্দুর ভাষা বলে তার থেকেও দূরে থেকেছে। ফলে ঊনিশ শতকের যে জাগরণ তা মুসলমানকে ছূঁতে পারেনি। ফলে ইংরেজি শিক্ষার আলো মুসলমান সমাজে পৌছাতে সময় লাগে ঊনিশ শতকের শেষপাদ অবধি।

ফলে দেখা গেল মুসলমান ও হিন্দু সমাজের মধ্যে একটা বিস্তর পার্থক্য সৃষ্টি হয়। জমিদার, মহাজন থেকে শুরু করে উকিল, চিকিৎসক, চাকুরে অর্থাৎ সমাজের ধনী-মানি শিক্ষিত মানুষ মাত্রই হিন্দুরা আর দরিদ্র চাষী, কুলি, মজুর এক কথায় সমাজের নি¤œশ্রেণি হয়ে পড়ল মুসলমানরা। ফলে সবার ধারণা হতে লাগল এই নিরক্ষর মুসলমান সমাজের এখন যেমন কোন সাহিত্যকর্ম নাই, ঠিক তেমনি অতীতেও এদের এমন কোন সাহিত্যকর্ম ছিল না। ফলে কেউ মুসলমানদের সাহিত্যকর্ম আছে কিনা তা দেখারও চেষ্টা করেনি। মুসলমানদের পুঁথি আছে কিনা তাও গবেষণা করা হয়নি। যা কিছু অবদান তা ছিল একমাত্র হিন্দুদের এমন এক ধারণা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়।

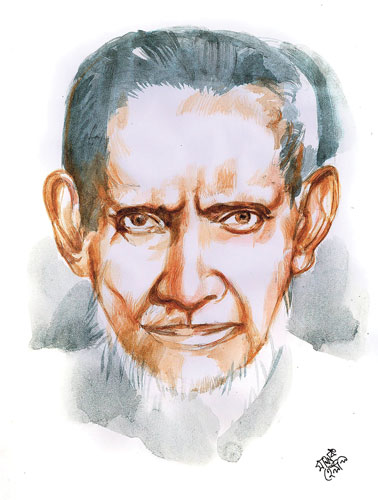

এমন এক সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশে চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার সুচক্রদ-ী গ্রামে ১৮৭১ সালের ১১ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন মুন্সি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। আর সাহিত্যচর্চা অবদান স্বররূপ চট্টগ্রামের সাহিত্য সমাজ তাঁকে সাহিত্যবিশারদ উপাধিতে ভূষিত করে। সাহিত্যবিশারদের পিতা মুন্সি নুরুদ্দীন আর মাতা মিস্ত্রীজান চৌধুরী। ১৮৯৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন। এরপর এফ.এতে ভর্তি হন কিন্তু পড়া শেষ করতে পারেননি অসুস্থতার জন্য। এ ছাত্র অবস্থা থেকেই সাহিত্যবিশারদ বিভিন্ন সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকায় গ্রাহক ছিলেন। এবং বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক মহলের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটতে থাকে। তিনি প্রায় সারা জীবন চল্লিশটি পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। বাংলার জাগরণের প্রভাব নিয়ে লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধ এ সব পত্রিকায় নিয়মিতই প্রকাশ হত আর তিনি তা গোগ্রাসে গিলতেন। তিনি বই থেকে পত্রিকাই বেশি পড়তেন। ফলে সাহিত্যের সমসাময়িক বিষয়গুলো নিয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন। আর নিজের মধ্যে জেদ জাগে বাংলার মুসলমান সমাজের দিন পরিবর্তনের।

আর এ কারণেই তিনি শুরু করেন পুরনো কঙ্কাল ইতিহাসের ধমনী অনুসন্ধান। ইতিহাসের ছেঁড়া পাতাগুলো খুঁজতে থাকেন দিন রাত। তিনি বাংলার এই খ-িত জাগরণকে পূর্ণতা দিতেই তিনি মুসলিম ঐতিহ্যানুসন্ধানে নিমগ্ন হন। তাঁর দৃষ্টি ছিল হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সম্ভাবনাময় বৃহত্তর বাঙালি জাতি। সাহিত্যবিশারদ তাঁর ‘বঙ্গভাষায় মুসলমানী সাহিত্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেন, “প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে পূর্বেকালে হিন্দুদের মত বঙ্গীয় মুসলমানগণও একটা নিজস্ব বাঙালা সাহিত্য গঠনের সূত্রপাত করেছিল। সে ক্রম অবিচ্ছিন্নভাবে রক্ষা করিতে পারিলে আজ আমাদিগকে ‘বাঙালা ভাষায় মুসলমানের পাঠ্য কিছুই নাই’ বলিয়া হা হুতাশ করিতে হইত না।” (নবনূর, আষাঢ় ১৩১০/১৯০৩)

শৈশব থেকেই পুঁথি সম্পর্কে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের আগ্রহ জন্মে তার অন্যতম কারণ শৈশবে সাহিত্যবিশারদের বাড়িতে পুঁথি পাঠের আসর বসত। আর সেই আসরের মুগ্ধ শ্রোতা ছিলেন সাহিত্যবিশারদ। পুঁথি পাঠ শুনতে শুনতে পুঁথির প্রতি ভালো লাগা তৈরি হয়। পরবর্তীতে এই পুঁথিই তাঁর জীবনকে পরিবর্তন করে দেয়। স্কুল জীবন থেকেই তিনি হাতে লেখা জটিল পুঁথি পড়তে পারতেন। বাড়ির পুঁথি কেতাব বইয়ের বিশাল সংগ্রহটি ১৮৯৭ সনের ঝড়ে ঘর ভাঙা ও উড়িয়ে নেয়ার ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।’ (সূত্র : আহমদ শরীফ)

তিনি ছিলেন উদার মানসিকতার লোক। আর এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই পুঁথি সংগ্রহ করেছেন। আর তাই তো তাঁর সংগ্রহতে হিন্দু-মুসলিম সবারই পুঁথি সমান যতেœ সংগৃহীত হয়েছে। শত অপমান, লাঞ্ছনা ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও তিনি পুঁথি সংগ্রহ থেকে পিছ পা হননি। “হিন্দু বাড়িতে গিয়া এমনও দেখিয়াছি গোঁড়া হিন্দু আমাকে পুঁথি ছুঁইতে দেয় নাই- সে পাতা মেলিয়া ধরিয়াছে আর আমি নোট লিখিয়া লইয়াছি।”

“আলোক আঁধারে এই সংসার। আমার সাহিত্যিক জীবনের অন্ধকার দিক আছে। আজ আবার মনে পড়িতেছে, মুসলমান হইয়া হিন্দু পুথি দেখিতে গিয়াছিলাম বলিয়া কত হিন্দু ভ্রাতা তীব্র অবজ্ঞায় আমার প্রতি বঙ্কিম চাহনি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। খোদা তালা’কে ধন্যবাদ, তাঁহাদের সেই ঘৃণা ও শ্লেষ-দুষ্ট দৃষ্টিতে ব্যাহত না হইয়া আমার সাহিত্যানুরাগ বরং বাড়িয়াই চলিয়াছিল। তাহারই ফলে আজ আমার পর্ণকুঠিরে হিন্দু মুসলমানের অতীত সাহিত্যসম্পদে পূর্ণ।” (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৩০, ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা)

তিনি মুসলমানদের প্রাচীন সাহিত্যানুসন্ধানে আগ্রহী থাকলেও সংগ্রহ করেছেন সবার পুঁথি। কারণ পুঁথি বিষয়ে তাঁর মতামত ছিলো- “পুরাতন পুথি কঙ্কালের মত। কিন্তু আমি তাহার ভিতর যুগযুগান্তের রক্তধমন ও নিংশ্বাসের প্রবাহধ্বনি শুনিয়াছি।” (চট্টগ্রাম সংস্কৃতি সম্মেলন, ১৬ মার্চ,১৯৫১)

আগেই বলেছি, মুসলমান সমাজ যখন দ্বিধাগ্রস্ত বাংলা ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে ঠিক তখনই আলোর মশাল হাতে সাহিত্যবিশারদ খুঁজতে থাকেন ইতিহাসের পথে। আর বের করে নিয়ে আসতে থাকেন একেকটি হারিয়ে যাওয়া হীরকখ-। মুসলমানদের পথ দেখালেন। তিনি প্রমাণ করলেন এই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানদেরও সমান অবদান ও অধিকার রয়েছে। শৈশবে বাড়িতে যে আলাওলের পুঁথি পাঠ শুনে মনে পুথি প্রেম জাগে সৌভাগ্যক্রমে আনোয়ারা স্কুলে শিক্ষকতা করার সময়ে যে পুঁথি প্রথম আবিষ্কার করেন তা ছিল সেই আলাওলের পুঁথি। এ প্রসঙ্গে ড. আবদুল করিম লিখেন, “এ পুঁথির আবিষ্কার তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। নতুন নতুন আবিষ্কারের নেশা তাঁকে পেয়ে বসে। সাহিত্যের গবেষণায় তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে লিপ্ত করেন। ফলে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এই যুগ সূচনা করেন স্বয়ং আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।” উল্লেখ্য আনোয়ারার এক চাষীর ঘর থেকে তিনি আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ গ্রন্থটি আবিষ্কার করেন। এই আলাওলকে তিনি বিভিন্ন লেখালেখির মাধ্যমে জনপ্রিয় করে তুলেন। আলাওলকে নিয়ে তিনি প্রায় ২২টি সুবৃহৎ প্রবন্ধ রচনা করেন। যা তৎকালীন বিখ্যাত সব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। (সূত্র : বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত ‘আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের অভিভাষণ সমগ্র’)

আস্তে আস্তে মুসলমান সমাজ বুঝতে পারে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে। সাহিত্যবিশারদও আবিষ্কার করতে থাকেন এক এক করে ইতিহাসের গহ্বর থেকে হারিয়ে যাওয়া সেসব পাতাগুলো। ১৯১৪/১৫ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনে প্রদত্ত ‘বঙ্গ সাহিত্যে চট্টগ্রাম’ শিরোনামের অভিভাষণে তিনি সংক্ষিপ্ত করে প্রায় ৯০ জন মুসলমান কবির নাম উল্লেখ করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: আলাওল, দৌলৎ উজীর, দৌলত কাজী, সেখ জালাল, সৈয়দ সুলতান, আলি রজা ওরফে কানুফকির, জীবন আলী, চাম্পাগাজী প-িত, সৈয়দ নুরদ্দীন, মোজাম্মেল, বালক ফকির, হাসিম প-িত, শেখ ফয়েজউল্লা, গোলাম মওলা, লালবেগ, আবদুল হাকিম, হামিদউল্লা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। একই অভিভাষণে তিনি আরো উল্লেখ করেন, “হিন্দু কবির ত কথাই নাই, মুসলমান কবিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই বিশুদ্ধ বাঙালায় লিখিয়া গেছেন। তাঁহারা বাঙলায় লিখিয়াছেন অথচ রচিত গ্রন্থাদি আরবী, পারসী ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ বলিয়া, এইরূপ নামকরণ অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। সংক্ষেপে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, প্রায় সমস্ত কবিই একশত হইতে তিনশত পঞ্চাশ বৎসরের পূববর্তী লোক হইবেন। মুসলমান কবিগণের অমর কবি আলাওল, দৌলত কাজী, সৈয়দ সুলতান, মোহাম্মদ খাঁ ও দৌলত উজির সর্বশ্রেষ্ঠ ও অতি উচ্চদরের কবি ছিলেন। হিন্দু কবিগণের মধ্যে আলাওল ও দৌলত কাজীর সমকক্ষ কবি বড় বেশি আছে বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা বঙ্গভাষার গৌরব বর্ধন এবং মুসলমান জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়া গেছেন।”

সৈয়দ মুর্তাজা আলী ‘সাহিত্যবিশারদের স্মৃতি’ নিবন্ধে লিখেছিলেন- “পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমান আত্মবিস্মৃতি জাতি। বাংলা সাহিত্যে আমাদের পূর্ব-পুরুষের অবদানের খবর নেওয়া আমরা প্রয়োজন মনে করি না। আবদুর করিম একক প্রচেষ্টায় মধ্যযুগে বাংলা ভাষার মুসলমান লেখকদের রচিত গ্রন্থ সংগ্রহ করে আমাদের লুপ্ত গৌরবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।”

চট্টগ্রামের পটিয়া থেকে প্রকাশিত ‘জ্যোতি’ পত্রিকায় সাহিত্যবিশারদ পুঁথি সংগ্রহের একটি বিজ্ঞাপন দেন। “যাঁরা আমাদেরকে হাতে লেখা পুথি সংগ্রহ করে দিবেন, তাঁদের বিনামূল্যে এক বছর ‘জ্যোতি’ দেওয়া হবে।” এই বিজ্ঞাপনই কাল হয়ে দাঁড়াল সাহিত্যবিশারদের চাকরি জীবনে। তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়। তিনি চাকরিচ্যুত হয়েও দমে যাননি। চালিয়ে যান নিজের সাধনা। পুঁথি সংগ্রহের কাজে তাঁর কোন সহকর্মী ছিল না। এমন কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হয়েও তিনি পুঁথি সংগ্রহ করতেন না। তিনি চাকরি করে যা আয় করতেন তার সিংহভাগই খরচ হত পুঁথির কাজে। ফলে পরিবারে অভাব লেগেই থাকত।

তিনি যেমন পুঁথি আবিষ্কার করতেন, তেমনি প্রয়োজনে অনেকেই তথ্য উপাত্ত দিয়ে সাহায্যও করতেন। অবশ্য এমন করতে গিয়ে তিনি অনেকবার প্রতারণার স্বীকার হন। “দীনেশ সেনের অনুরোধে তিনি (সাহিত্যবিশারদ) বহু পরিশ্রম স্বীকার করে ‘গোপীচন্দ্রের গান’ এর একটি যৌগিক পাঠ নির্ণয় করেন। কথা ছিল গ্রন্থের সম্পাদক হিসেবে দীনেশ সেন, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ও সাহিত্যবিশারদের নাম থাকবে। পরে বই ছাপা হলে দেখা গেল সম্পাদকের ক্ষেত্রে সাহিত্যবিশারদের নাম বাদ পড়েছে।” ( সৈয়দ মুর্তাজা আলী ) আবার তিনি ‘সাহিত্য-সংহিতা’ পত্রিকায় ‘বঙ্গ সাহিত্যে পঞ্চম বিদ্যাসুন্দর’ নামে একটি প্রবন্ধ পাঠান। সেই প্রবন্ধখানা মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি নিজের নামে ছাপিয়ে দেন। এ নিয়ে ‘সুধাকর’ ও ‘নবনূর’ পত্রিকায় প্রতিবাদ প্রকাশ করা হলে চারদিকে হৈ চৈ পড়ে যায়। অবশ্য এ জন্য সাহিত্যবিশারদ কোন মামলা-মোকাদ্দমাই যেতে রাজি হননি। কারণ তিনি স্বভাবগতভাবে খুব সহজ-সরল ও স্নেহ পরায়ণ লোক ছিলেন।

মাহবুব-উল-আলম তাঁর সম্পর্কে লিখেন, “তাঁর দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙালী মুসলমানের বড় খেদমত হয়েছে।” তিনি যে শুধু পুঁথি নিয়েই জীবন কাটিয়েছে এমনটা নয়। মফিজ উল হকের সাথে এক আলাপচারিতায় সাহিত্যবিশারদ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সাহিত্যবিশারদ আমাদের মাতৃভাষা আন্দোলনের বিষয়ে বলেন- “যে দেশের সাতকোটি অধিবাসীর মধ্যে চারকোটির মাতৃভাষা বাংলা সে দেশেও যদি বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে আন্দোলন করতে হয় তবে সে দেশ সত্যিই দুর্ভাগা।” এবং তিনি তৎকালীন সময় আরবি হরফে বাংলা লেখার যে ব্যর্থ প্রয়াস হয়, তা সম্পর্কে তিনি এটাকে পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয় বলে মত দেন।

আবদুল হক চৌধুরী একবার সাহিত্যবিশারদের সাথে দেখা করতে পটিয়ায় তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন। তিনি পা-ুলিপি সংগ্রহের একটা কাহিনী বললেন- “সাতকানিয়া থানার সুখছড়ী গ্রামে একখানা পুথির পা-ুলিপি থাকার সংবাদ পেলাম। ওটা সংগ্রহের আশায় তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। পা-ুলিপিখানা সুফি আবদুল গফুর নামক একজন লোকের হেফাজতে আছে। আমি তার বাড়িতে উপস্থিত হলাম। পুঁথির পা-ুলিপির কথা যেই বললাম অমনি জবাব দিলেন, ওটা আমাদের পূর্বপুরুষের স্মৃতি। আপনাকে একেবারে দেয়া যাবে না। দেখতে পারেন, পড়তে পারেন। আমি তাতে রাজী হলাম। সুফিসাব পা-ুলিপি এনে দিলেন। আমি অনেক রাত জেগে পাঠ করলাম। বৈঠকখানায় আমি একা। চিন্তা করলাম, এ পুঁথি একদিন না একদিন এদের হাতে পোকায় কেটে ধ্বংস করে ফেলবে। সাহিত্যের ইতিহাসে এ পুঁথির কোন নির্দশন থাকবে না। তখন কি করলাম জান? কবি আত্মপরিচিতির পাতা কটি তুলে নিলাম পকেটে। আর পা-ুলিপিটি আগের মত জড়িয়ে রাখলাম। ভোরে মুয়াজ্জিনের আজান শুনে উঠে নামাজ পড়লাম। কিন্তু চোখে সর্ষে ফুল দেখছি। কারণ আমার পকেটে বিজাড়া (বে-আইনি) জিনিস। আর এ ব্যাপারটা সাহিত্যিক সমাজে প্রকাশ হয়ে পড়লে আমি লোকসমাজে মুখ দেখাব কি করে।”

সাহিত্যবিশারদ সবসময় পুঁথি সংগ্রহের নেশায় বুঁদ ছিলেন। ১৯৪৪ সালের ২৩ জানুয়ারি আবদুল হক চৌধুরীকে এক পত্রে লেখেন- “তোমার বাড়ি পটিয়া হইতে কতদূর? যদি সময় করিতে পারি তোমাদের দেশে গেলে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারিব কি? পুথির নামে আমি আজও পাগল। তোমার নিকট যে কয়খানি পুঁথি আছে। তাহা আমি দেখিবার জন্য উদগ্রীব। কিন্তু কিরূপে দেখিব? পুঁথিগুলি আমাকে দিতে পারিবে কি? অন্তত: দেখাইতে পারিবে কি? ভাল কথা তোমার যখন প্রাণের টান আছে তুমি চেষ্টা করিলে তোমাদের অঞ্চল হইতে অনেক পুথি সংগ্রহ করিয়া দিতে পার। এ কাজ আমার জন্য নহে- তোমার মাতৃভাষার জন্য। একবার আমার সহায় হও- দেখিবে এই বৃদ্ধকালে কত কাজ করিতে পারি।”

২ অক্টোবর, ১৯৪৪ সালের আরেক চিঠিতে তিনি লেখেন- “তেতুল দেখিলে যেমন জিহ্বায় জল আসে। পুঁথির নাম শুনিলে আমারও তাহা না দেখা পর্যন্ত সোয়াস্তি থাকে না। অতএব, পুথিগুলি আমাকে ফেরত ডাকে বেয়ারিং ডাকে পাঠাইয়া আমার উৎকণ্ঠা নিবারণ করিও। আমি ডাকের দিকে চাহিয়া থাকিব।”

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহিত্যবিশারদের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে লেখা এক প্রবন্ধে বলেন- “মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিশেষত: মধ্যযুগের মুসলমান সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি অদ্বিতীয়। বিশেষত তিনি বহু প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।”

তিনি যদি সঠিক সময় বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের সাহিত্যচর্চায় ব্রতী না হতেন তাহলে হয়ত বাংলা সাহিত্যের সঠিক ইতিহাস রচনা করা যেত না। বাংলা সাহিত্যে যে অন্ধকার যুগের কথা বলা হচ্ছিল। বিশেষত, মুসলমান শাসন আমলে কোন সাহিত্যকর্ম না পাওয়ার যে ধারণা তা একাই মিথ্যা প্রমাণ করেন সাহিত্যবিশারদ। তিনি একক চেষ্টায় এই সময়কালের অনেক মুসলিম কবি কর্তৃক রচিত সাহিত্যকর্ম বের করে আনেন। যদি তিনি এগিয়ে না আসতেন তবে যে ইতিহাস রচিত হত, সেই ইতিহাসকে কখনই মুসলমানরা নিজেদের অস্বস্তি খুঁজে পেত না।

তাঁর সাংসারিক অবস্থা ভালো ছিল না। তারপরও তিনি সাহিত্যচর্চায় নিজেকে সর্বদা নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁর পুঁথি গবেষণার কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তারপরও ‘রাধিকার মানভঙ্গ’ নামক প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় প-িত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই সম্পাদনাকে জার্মান এডিটরের সাথে তুলনা করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় তাঁর (সাহিত্যবিশারদ) জ্ঞানের প্রখরতা কতটা গভীর ও গ্রহণযোগ্য ছিল।

তিনি বাংলা সাহিত্যকে যা দিয়েছেন তা হয়ত বলে শেষ করা যাবে না। তিনি যখন মারা যান অর্থাৎ ১৯৫৩ সালের ৩০ সেপ্টম্বর সকালে লিখতে বসেছিলেন চট্টগ্রামের ইতিহাস। আর এমন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। জীবেন্দ্রকুমার দত্ত এক প্রবন্ধে তাঁর সর্ম্পকে লিখেন- “লেখক হিসাবে তাঁহার মূল্য কি তাহার বিচারের সময় এখন ভবিষ্যতের তিমির গর্ভে নিহিত।” আজ কেন জানি মনে হয় তাঁকে নিয়ে যথেষ্ট কাজ, পর্যালোচনা, লেখালেখি বা গবেষণা হয়নি। বাংলা সাহিত্যের ছাত্ররা তাঁকে কিছুটা জানলেও সাধারণ মানুষের কাছে তিনি আজও অপরিচিত। তাঁর জন্মস্থান পটিয়ায়ও অনেকেই তাঁর পরিচয় জানে না। আমি তাঁর স্ব-গ্রামবাসী হয়ে এ দায় থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারি না। এ ব্যর্থতা কিছুটা আমাদের উপরও বর্তায়। তিনি যেভাবে ইতিহাসের ছেঁড়া পাতাগুলো যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখেছিলেন, তেমনি আজ হয়ত সময় এসেছে আমাদের তাঁর স্মৃতিতে কিছু করার।

তথ্যঋণ:

১. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ; ঐতিহ্য- অন্বেষার প্রাজ্ঞপুরুষ, আবুল আহসান চৌধুরি সম্পাদিত।

২. বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত ‘আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের অভিভাষণ সমগ্র’।